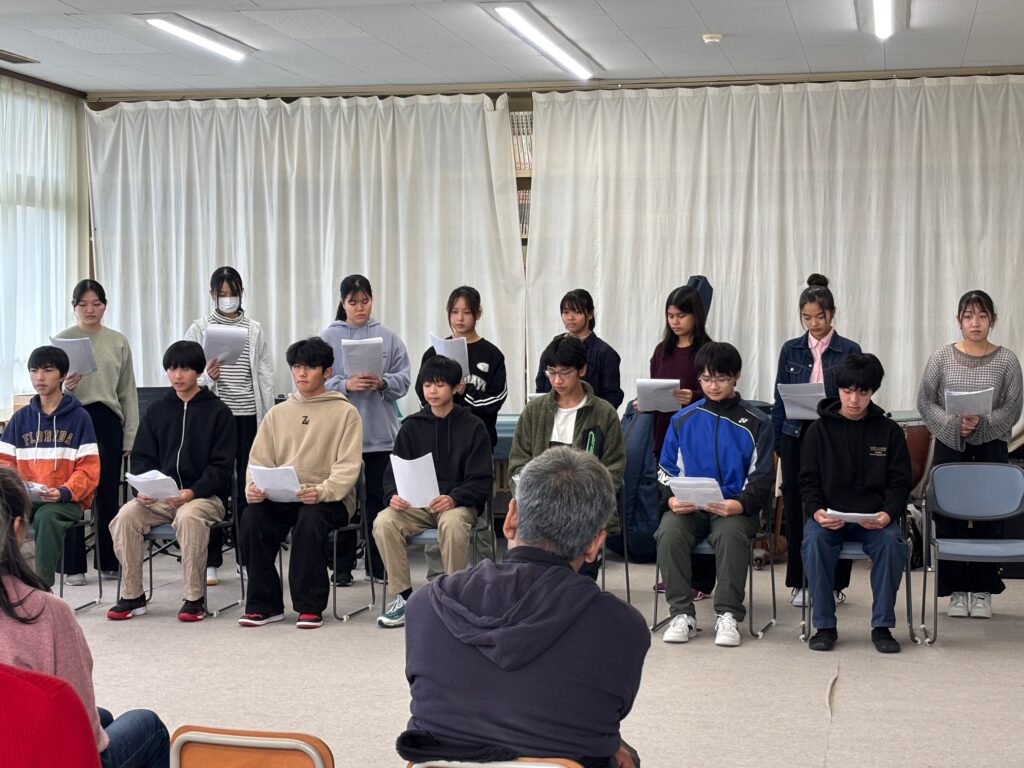

10月14日から24日まで、10年生は言語造形のメインレッスンに取り組みました。集大成として、落語、平家物語、信州に伝わる龍伝説、原爆詩、現代詩などを40分ほどで発表。

専修学校となり、 今年度から新たに仲間が加わった10年生たちの発表は、笑いあり、涙あり、地響きのような深い余韻を残す堂々たるものでした。見学した保護者や教師からは感嘆の声があふれました。

ここからは、言語造形講師の稲尾教彦先生へのインタビューと、保護者の感想をお届けします。

― 言語造形講師・稲尾教彦先生インタビュー ―

― 言語造形とは何ですか?

言語造形というのは、ルドルフ・シュタイナーの哲学から生まれた「ことばの芸術」です。普段、私たちは口だけで言葉を話してしまいがちですが、言語造形では、息も体も全部使って言葉に取り組みます。狭い空間から、より広い空間を意識して、体を使いながら、その空間に言葉を解き放っていく。そこからすべてが始まるんですね。

そこから先には、言葉のリズムやイメージ、感情、音の響きを丁寧に意識すること。それらを全て体を使って取り組みます。

そして、聞き手にしっかり語りかける、「言葉を手渡す」ということを学びます。

― 言語造形を通じて、子どもたちに育つものは何ですか?

まず、「ことば」を大切にするという姿勢です。ことば自体が、大切に扱われたいと感じていることを受け取って、一音一音、発する言葉を大切に扱う。「話す」という行為に、より意識的になり、言葉と言葉の間に余韻を響かせられるようになっていく。結果として、人前で公の場で話したり朗読したりするときに、しっかりと言葉を届けられるようになる。それがとても大切なんです。

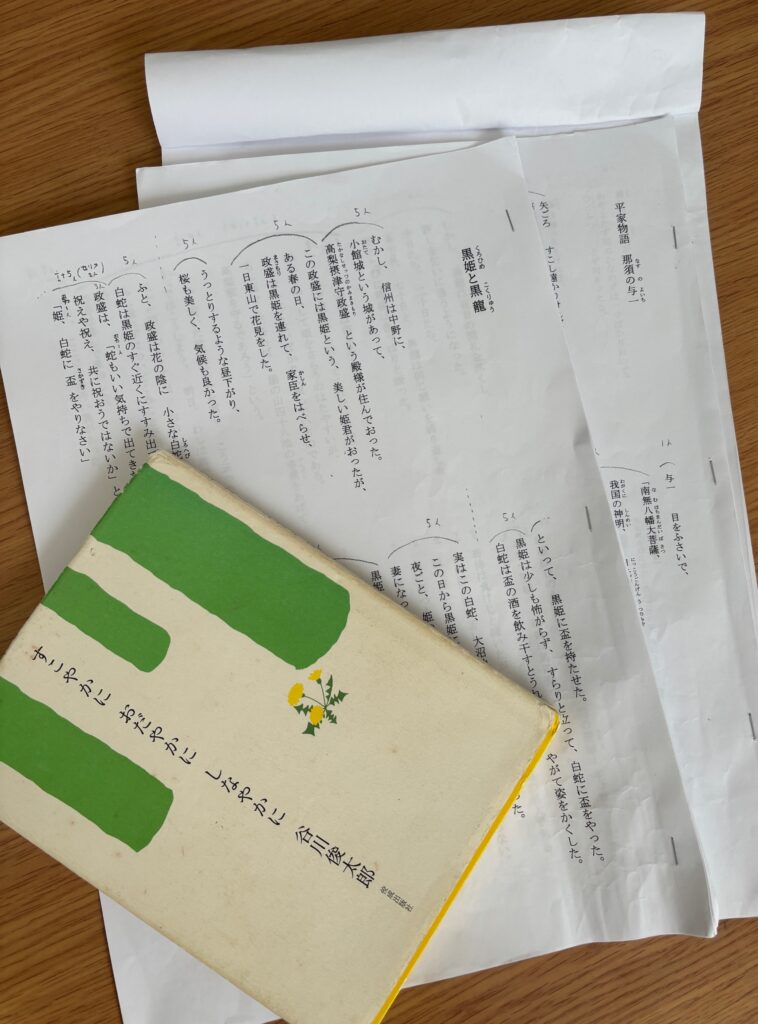

― 今回選ばれた題材やテーマについて教えてください。

今回10年生が取り組んだ題材のテーマは「自分がどこから来たのか」。10年生の発達段階に応じた“ルーツ”に関わるものです。国語科の教師とも相談し、日本の古典芸能にも触れられるよう構成しました。古典に親しみながら、語彙を豊かにすることも狙いです。

信州の龍伝説では「かつて日本にこうした物語があった」という歴史に触れ、自分たちの今を見つめる視点を持ちました。原爆詩では、原爆が落ちた過去を、今を生きる自分たちの言葉で語ることに挑戦しました。

授業の中では、「体験していないことを言葉にして伝えるとはどういうことか」を一緒に考え、二人組で話し合い、発表しながら理解を深めていきました。

― 原爆詩を朗読することの意味についても話し合われたのですね。

はい。私が長崎に住んでいたことがあり、被爆者の方のお話を聞く会がありました。仕事柄、そのお話の会の中で、原爆の詩を読む機会があったんです。被爆者の方々の前で、自分が体験していない原爆詩を朗読しなければならなかった。果たして、そこにどんな意味があるのだろうか?体験していないことを、声にして、言葉にして聞いてもらうことと、自分はどう向き合ったら良いのか?その問いを通して、子どもたちにもしっかり向き合ってもらい、話し合いを持ちました。

― 子どもたちの立ち姿が印象的でした。座っている時も背筋が伸びていて

言語造形では、姿勢や声の出し方、目線などもすべて指導します。生徒にも話しましたが、歌舞伎で 「一に声、二に姿、三に芸」という言葉があります。

まずは、まっすぐ立つことができない子がいるので、そこから始める。まっすぐに立ち、言葉が届くように「立ち姿で見せる」ことを学んでいきます。落語はやってみるとわかるのですが、とても難しい。目線も一つ一つ指導していきます。演劇の経験もあったことで、言葉への集中力や立ち姿、目線の使い方などもより意識的になっていました。

― レッスン中の子どもたちの変化は?

最初は男子を中心に力任せに大きな声でふざけ合うような雰囲気もありました。笑いが起きちゃう感じ。それが、だんだんと作品のテーマに触れるうちに、徐々に徐々に深く作品に入り込んできた。より良い語りになっていった。

声も大きいのですが、ただ張り上げるのではなく、耳を澄ませ、伝えようとする姿勢が出てきました。

例えば、龍の伝説の洪水のシーン。「ゴー」と大声でがなっていたのですが、それが、音量は小さいけれど「ごーーー」と大水が襲いかかって、それが遠くにまで広がっていくことを表現できるようになっていった。

― 最後の原爆の詩は、地響きのように振動が響き渡っていきました

今回取り上げた原爆の詩、栗原貞子の「生ましめんかな」。被爆して避難した死臭漂う血生臭い真っ暗な地下室。そこで産気づいた妊婦。さっきまで動けなかった血だらけの産婆が手伝い新しい命が生まれ、一方産婆の命は消えていく。

その「生ましめんかな」は、叫ぶように読むこともできますが、、、

あえてそれは飲み込みつつ、遠くに低く、「うましめんかな」「うましめんかな」と語ることもできる。

低く深く響かせることで、祈りを込められるようになりました。

― 心が動き、表現が変わっていく

発表後に集まって、感想を述べ合いました。「私の体験や、背景を知ることによって、作品に入り込めるようになった」といった子がいました。

心が動かされ、自然と真剣になっていったんです。子どもたちのそういう変化が印象的でした。

― クラス全体の一体感も印象的でした

このクラスは勇ましく、勢いがある。声も大きい。ふざけがちなその勢いが今回は良い方向に働いたと思います。わちゃわちゃしている時もありますが、集中する時はすっと集中できる。春から新しく加わった子もいましたが、10年演劇も経ていることもあったのか、一体感を持って取り組んでいました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この日の発表を見守った保護者の方々からも、多くの感想が寄せられました。

子どもたちの成長を見届け、声や姿勢、表情のひとつひとつに心を動かされた方が多かったようです。

その一部をご紹介します。

ことばが響いたその後に 保護者の声から

「一体感と成長を感じました」

久しぶりに揃った10年生の姿を見て、あの9月の演劇やいずみ祭を越えた一体感を感じました。足元からしっかりと声が出ていて、詩や物語の中で心の暗さや葛藤にもまっすぐ向き合っていました。秋から冬へと向かうこの季節に、力強い変化の始まりを感じました。

「ひとりひとりの声が心に響いた」

難しくも美しい題材に真剣に向き合い、声の一つひとつが心に届きました。全員が真剣で、静かに感動が広がりました。

「大地に根を下ろしたような声」

一人ひとりが大地に根を張るように立ち、お腹の底から声を出していました。真剣さとクラスのつながりが響き合い、涙が止まりませんでした。子どもたちの底知れぬ力を感じました。

「演劇を経ての変化が見えた」

男子の声の力強さ、全員の姿勢の美しさに感動しました。仲間と声を合わせながら成長していく姿が頼もしく、胸がいっぱいになりました。

「初めての言語造形に感動!」

初めて見る言語造形に圧倒されました。男子の低音は和太鼓のようで、全身が震えるほど。新しい仲間が加わって、クラス全体のエネルギーがとても良い方向に向かっているのを感じました。

終わりに

10年生たちは確かな成長を見せました。

深く響く声、仲間との調和、そして作品を通して見つめた命の尊さ。

今年度、高等専修学校となり、高等部からの入学生も加わった10年生。

親元を離れ、寮での生活を始めた生徒たちも、ホームシックを感じさせることなく、心からこの学びに向き合っていました。

涙を流す保護者も続出した、魂のこもった言語造形の発表。

静かな余韻が、今も心に響いています。