自分の手足を使って柱を立て、屋根をつくることで、心の中にも「自分」という家をたてていく「家づくり」という学び:4年生の家づくり 鹿俣先生

~3~4年生の「家づくり」というカリキュラム~

シュタイナー教育では、9~10歳頃(3~4年生)の学びとして家づくりを行います。

この頃の子供は自分(自我)が強く芽生えてきて、自分と他者との違いを感じたり、自分と世界との分離を感じて精神的に不安定になります。それまで落ち着いていた子が、よく泣くようになったり、極端に自己主張するようになることもあります。

強く目覚めてくる自分と世界とが新しい形でつながっていくために、そして地上で自分の力で生きていけることを感じるために、手足を使って生きていくことを体験し学んでいきます。そんなカリキュラムの一つが家づくりです。

~体を使った体験を通して育まれる心の変化と成長~

家づくりを通して自分たちが生きていく場所を作る体験をします。柱を垂直に立てることは、「自分」という人間が世界に対してしっかりと立っていくことにつながります。

.

柱を立てることは簡単ではないですし、社会的な意味で自分がしっかりと立っていくことも簡単なことではありません。そして柱1本では家は建ちません。

いくつもの柱で家ができるように、社会は多くの人々によって支えられています。家を作っていくこと自体も自分と他者との健全で協力しあう関係性が必要です。

どのように他者と善い関係性を築き、共に一つのものを創り上げていけるのかを学びます。

柱が立ち、屋根や壁ができると「家の外と中」の空間が別々のものになります。

精神的・社会的な意味で「自分」という内的空間ができていくことと繋がります。

しっかりと守られた揺るがない家を建てて内と外の健全な違いを生み出すことは、自分と他者をしっかりと分けて、新しい関係性をつくることと同じです。

.

~「家づくり」体験を通して成長していく子どもたち~

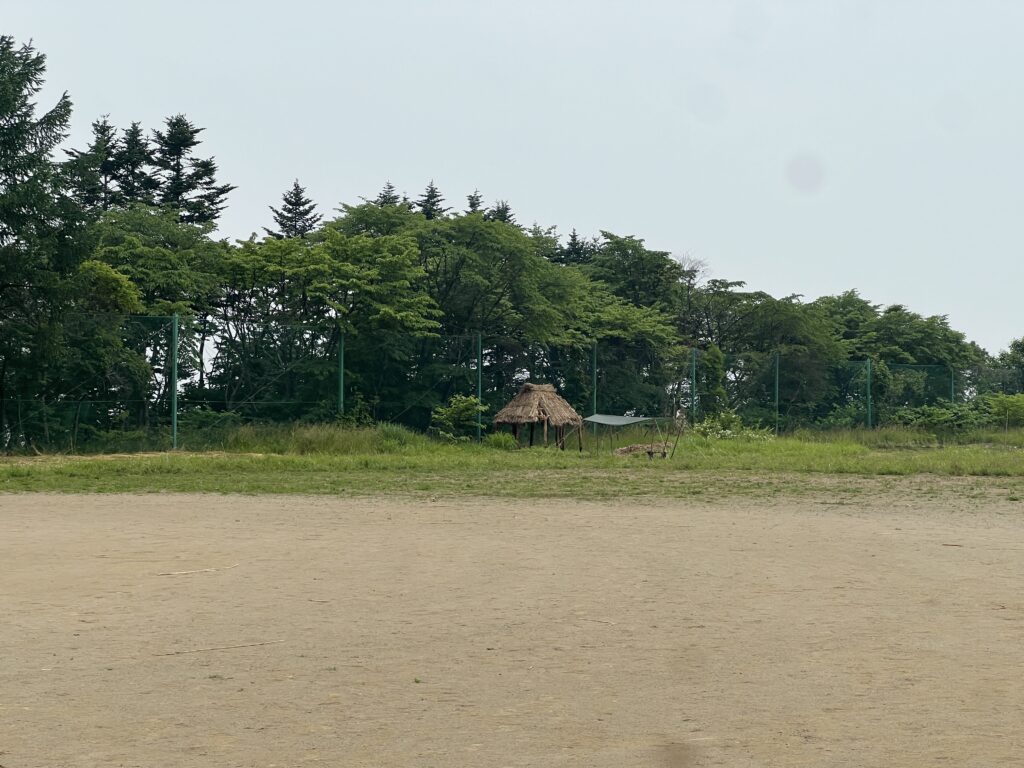

実際に家づくりをしていく中で、屋根を柱の上にのせた瞬間、空間の質が大きく変わるのが感じられました。

それと同時に子どもたちの様子も変化していました。

壁はまだないのですが、屋根があるのとないのとではものすごく大きな違いがあるようです。

子どもたちは屋根の下に入り「なんかいいね!」「屋根があると落ち着く」「守られてる感じ」「こういう風になるんだ~」などと言いあって、喜んでいました。

.

屋根ができた瞬間、自分の中の内的空間の輪郭がはっきりとするような感じがあり、そしてそれを支える柱の存在感は大地にしっかりと踏ん張っている安定感を醸し出しているようでした。

それと同時に、屋根がないときに頭のてっぺんが空や天とぼんやりとつながっていた感覚は消えていくようでもありました。

(つながりが完全に消えるのではなく、つながり方が新しくなる、ということでもあります。感覚としては「外なる神」が「内なる神」へと変容していくとも言えるかもしれません。家の中に神棚や仏壇があるように。)

今回の家づくりはまだ終わっていません。

これから壁ができたときにはどのような変容が感じられるのか、楽しみです。

そしてその体験がまた子供たちの成長の糧になることを願います。

.

4年生担任 鹿俣智裕

#北海道シュタイナー学園 #シュタイナー教育 #いずみの学校 #家づくり #教育 #柱